スチールや無機素材では出せない、木製家具ならではの温もり!

カフェやシェアスペースのような場所で、空間の印象を大きく左右するのがテーブル。特にどっしりとした木製のビッグテーブルは、それだけでお店の“顔”になることもあります。

最近では、お客さん同士がゆるやかにつながれるような、共有型の空間づくりが主流になってきたこともあって、こうした長尺テーブルのニーズが高まっていると感じています。

ただ、店側としても見た目だけ立派でもダメなんですよね。

設計者としては、搬入経路の確保、現場でのジョイント納まり、素材の仕上げ、耐久性、メンテ性……など、細かい配慮が必要になります。

今回ご紹介するのは、そんな実務的な視点と、空間演出としてのデザイン性をどちらもきちんと押さえた一台。クラシカルな雰囲気をまといつつ、ちゃんと「現場で使える図面」に仕上がっている、実施設計の好例です。

図面を眺めていると、設計者のこだわりや工夫がじんわり伝わってくる一枚。

このあと、その見どころをいくつかピックアップしながら、ご紹介していきたいと思います!

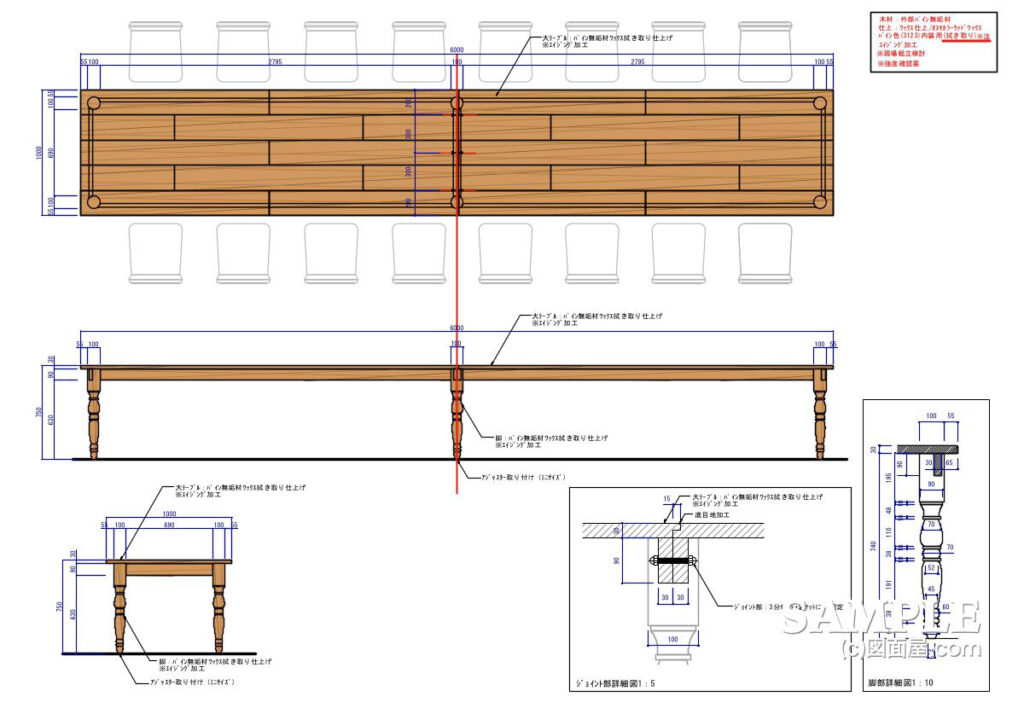

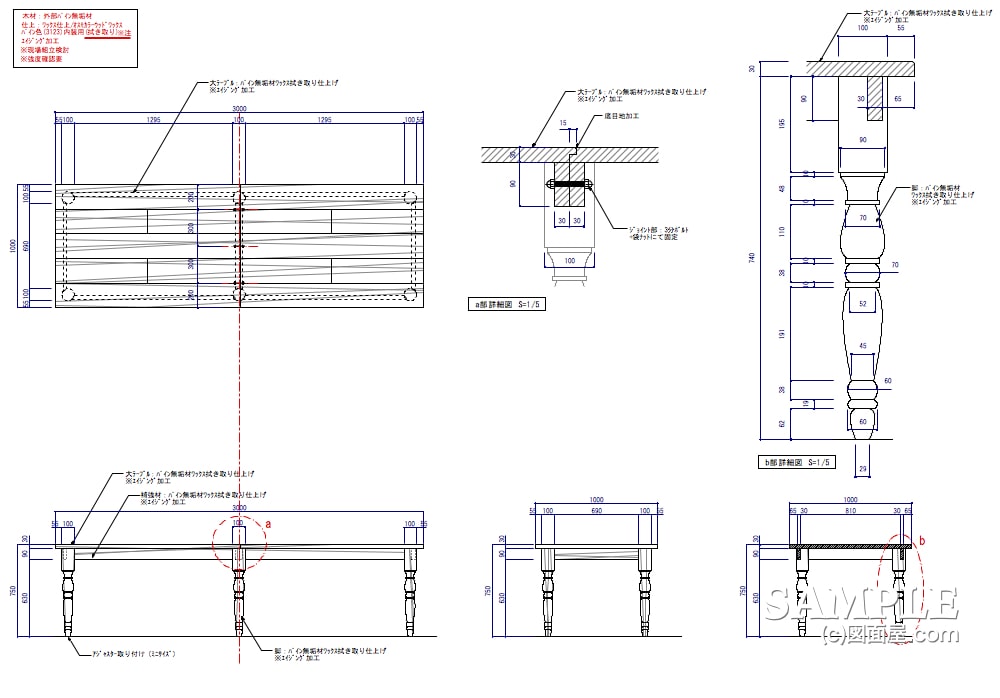

| ■サイズ | ■仕様 |

| W3000×D1000×H750 その他は図面参照もこと! | 大テーブル:パイン無垢材ワックス拭き取り仕上げ ※エイジング加工 脚:パイン無垢材ワックス拭き取り仕上げ ※エイジング加工 |

| ■備考 | ■難易度:初級編★★★☆☆ |

作図解説

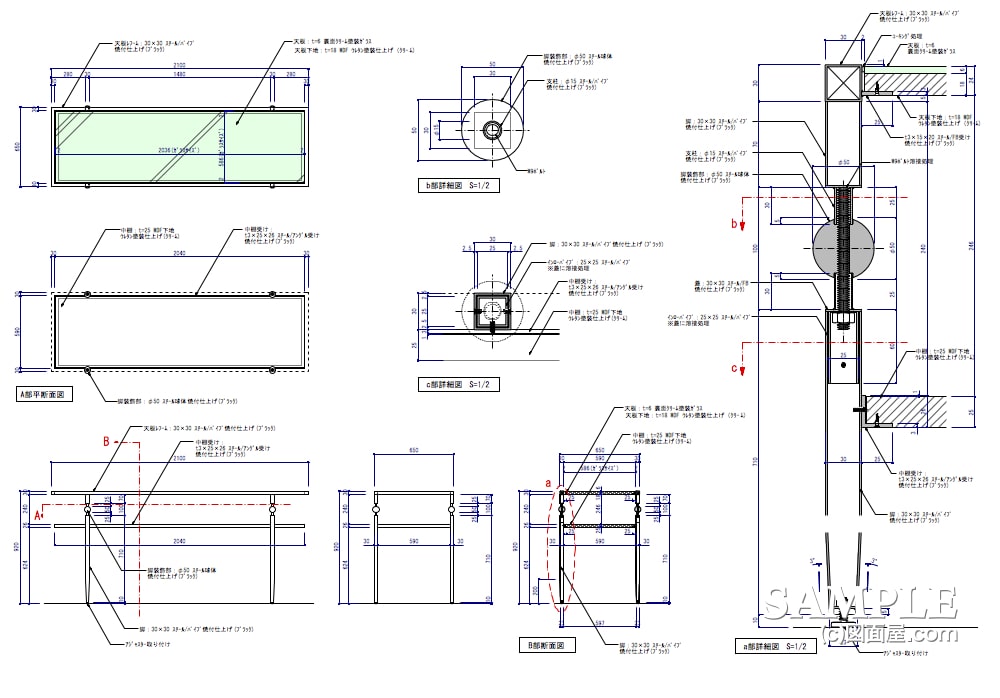

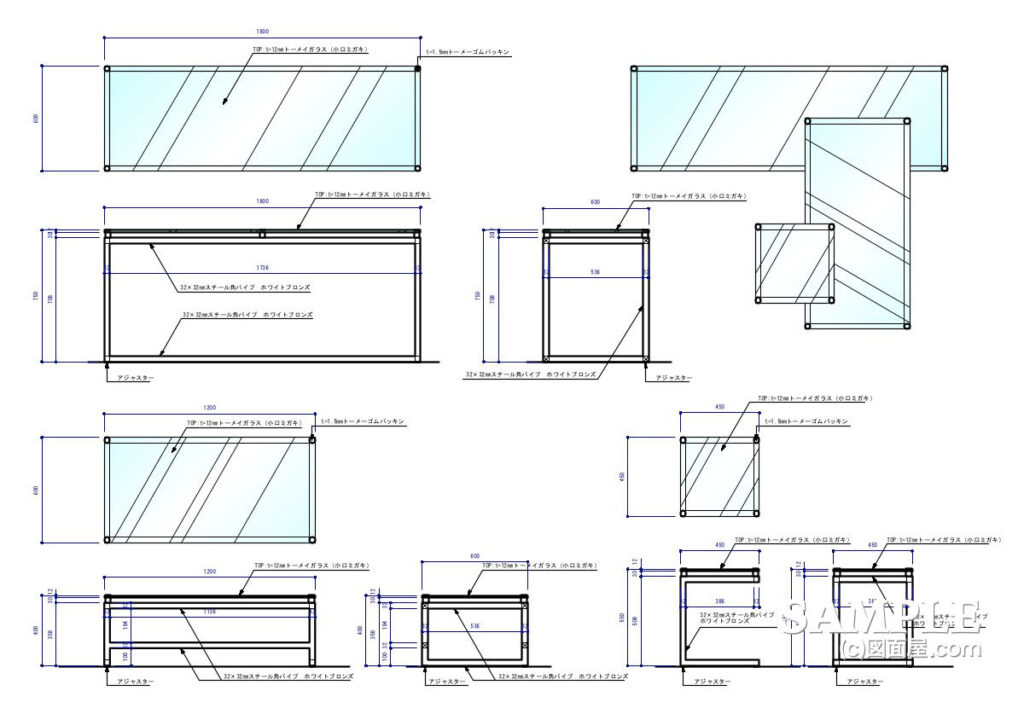

本図面で取り上げたのは、クラシカルな意匠と実用性を兼ね備えた、12人掛けの長尺木製テーブルです。

全長5メートルを超えるスパンを持ちながらも、中央分割式ジョイント構造を採用することで、搬入性や施工性にも配慮した設計となっています。

天板にはパイン無垢材を使用し、仕上げはワックス拭き取り+エイジング加工。クラシカルな框(かまち)回しや節あり材の自然な風合いが、店舗空間に温もりと落ち着きを与えてくれます。

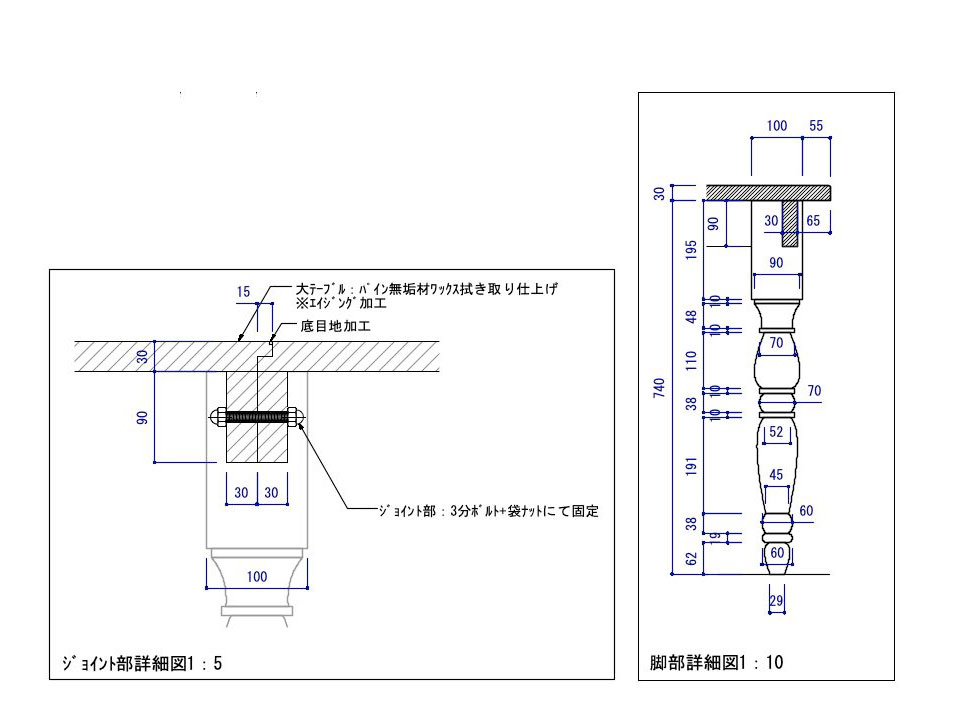

脚部はφ90mmのろくろ脚。旋盤加工によるくびれやリング形状が、伝統的なデザインの中に柔らかな表情を生み出しており、しっかりと存在感のある仕上がりです。

ジョイント部には、鬼目ナット+3分ボルト+位置決めダボの組み合わせ。構造的な安定性と現場での施工精度を両立する設計で、ズレ防止の逃げ寸法や底目地処理など細かな工夫も図面にしっかり盛り込まれています。

ただ、補強については、もう少し考えるべきだったと反省したいます。

作図ポイント

まず注目すべきは、中央で分割されるジョイント構造です。全長が5メートルを超えるサイズでありながら、中央脚を基点にした分割式とすることで、搬入経路や現場施工の自由度を高めています。

大型什器にありがちな“搬入できない問題”を事前に解決する、実践的な工夫が光ります。

素材にはパイン無垢材を使用し、エイジング加工+ワックス仕上げが施されています。新品ながらも経年変化を感じさせる落ち着いた表情が魅力で、カフェ空間に自然になじみます。

素材の選び方と仕上げ方法から、意匠性と温かみを両立させようという設計意図が伝わってきます。

脚部は、ろくろ加工によるクラシカルで品のあるデザインが特徴です。寸法バランスがよく、細かなくびれやリング形状がテーブル全体の印象を引き締めています。

脚の太さや形状が単なる装飾に終わらず、構造的安定感にもつながっている点が好設計です。

着座に関しては、1席あたり600mmピッチで12人が無理なく座れる構成になっており、長時間の滞在やグループでの利用にも快適。ピッチの取り方や幕板高さなど、座る側の使いやすさへの配慮が随所に見られます。

そして、図面右下に描かれた詳細図(1:5と1:10)では、加工方法や部材の納まりが非常に明快に示されています。鬼目ナット+3分ボルト、ダボでの位置決め、底目地処理など、実製作時の精度を担保する設計者の配慮がしっかり盛り込まれています。

読み手にとって、現場での具体的な動きを想像しやすい図面構成です。

まとめ

このテーブル図面は、ただの“家具図”にとどまらず、意匠・構造・運用の三位一体を感じさせる実施設計図として、とても完成度が高い内容でした。

特に、店舗設計において重要な「空間演出」と「什器の実用性」の両立に成功しており、現場やクライアントとの打合せにも安心して使える図面だと思います。

大型什器の提案や、カフェ空間づくりに取り組まれる方にとって、**“手本にしたくなる一枚”**として、ぜひ参考にしていただきたい事例です。

応援宜しくお願い致します!↓ ↓ ↓