間接照明の基本型だが……!

今回の作図事例は,間接照明のカバー>?

当時は,『キャノピー』なんて呼んでまして、要は建物の壁面からせり出した『庇』のこと理解してください。

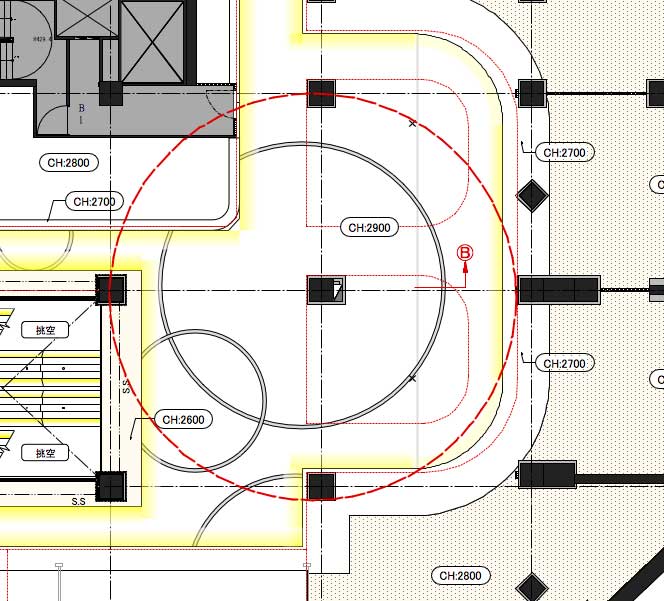

この物件の空間デザイン上、天井に化粧梁に取り付けたのは良いが、何か締まらんな〜って考えた結果、このキャノピーを付けました。

施設内の大型店で、ファサードにインパクトを付けるため、建築柱を絡ましてゲートにしたかったんでしょう,きっと。

ただ、古い図面なんで細かいことはよく覚えていません。

このような長いファサード面では、このゲートを付けることで全体が締まって、アイキャッチャになるので、設計者はよく使ったんですね、この手法を!

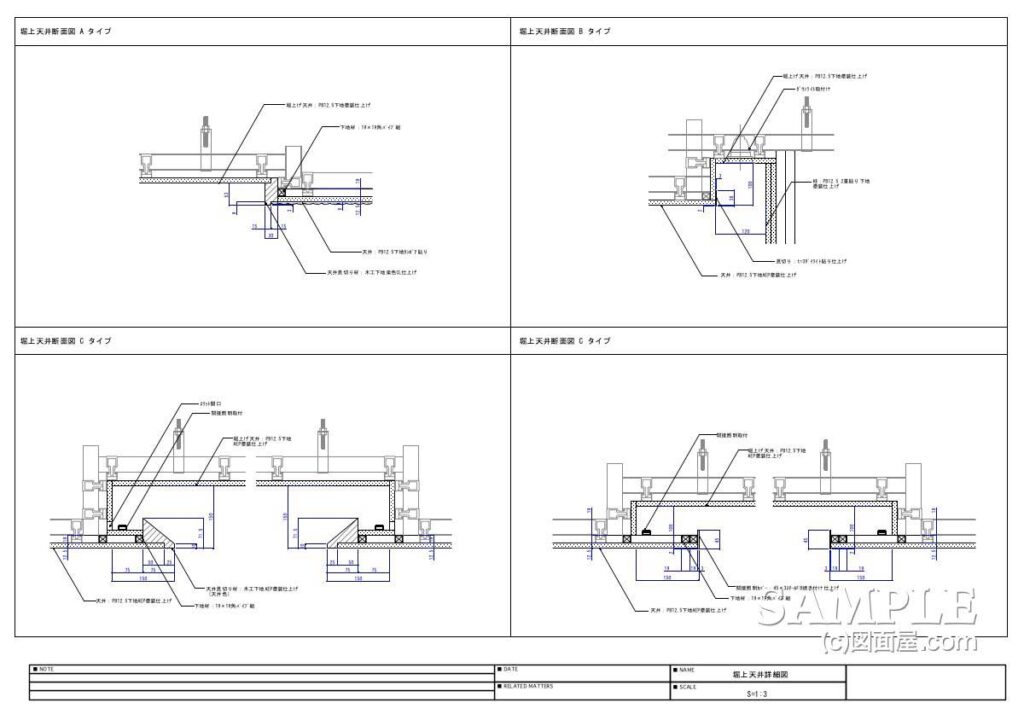

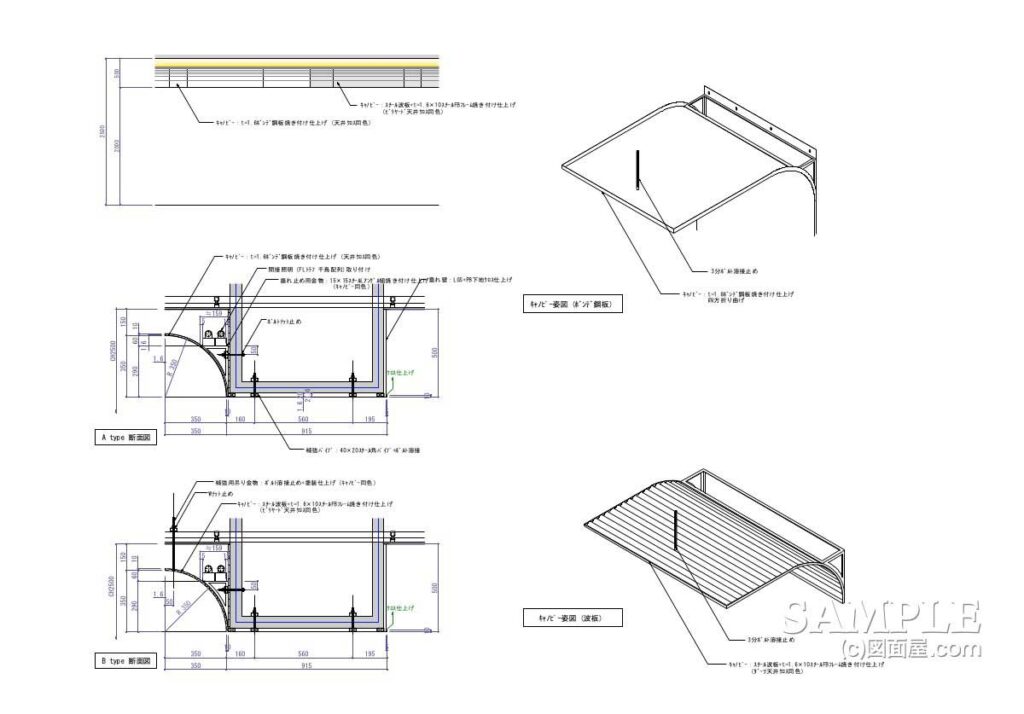

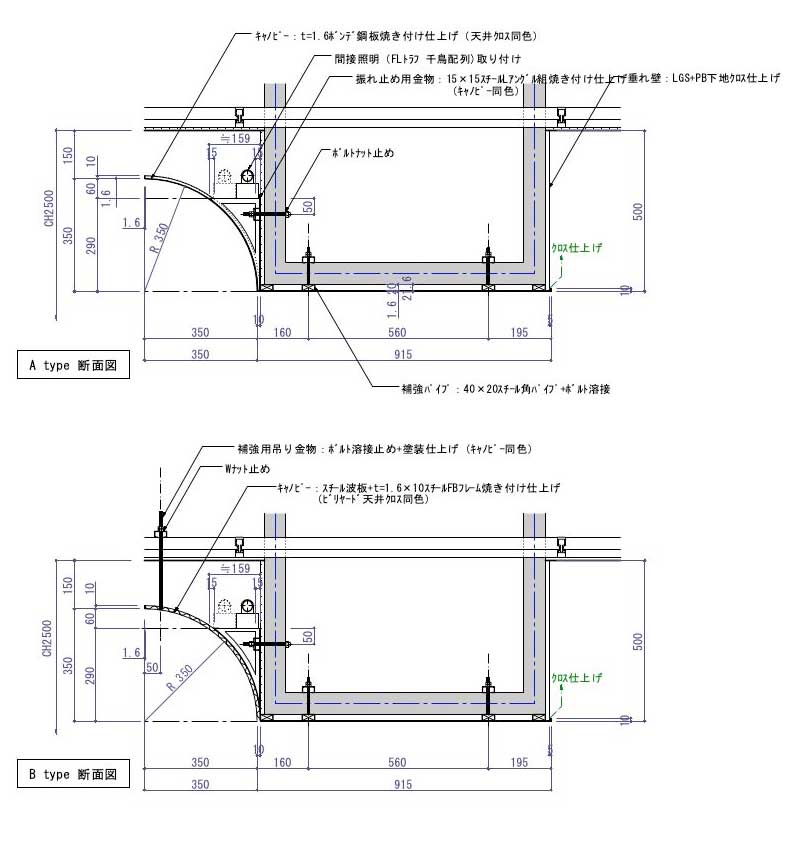

それでは,図面を読み取ってください。

| ■サイズ | ■仕様 |

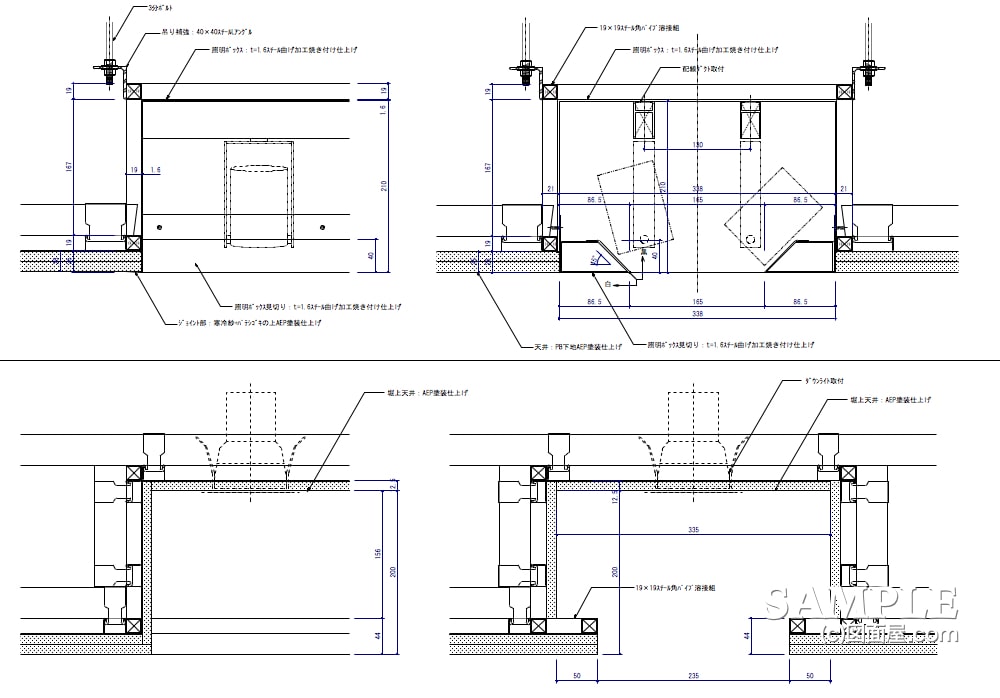

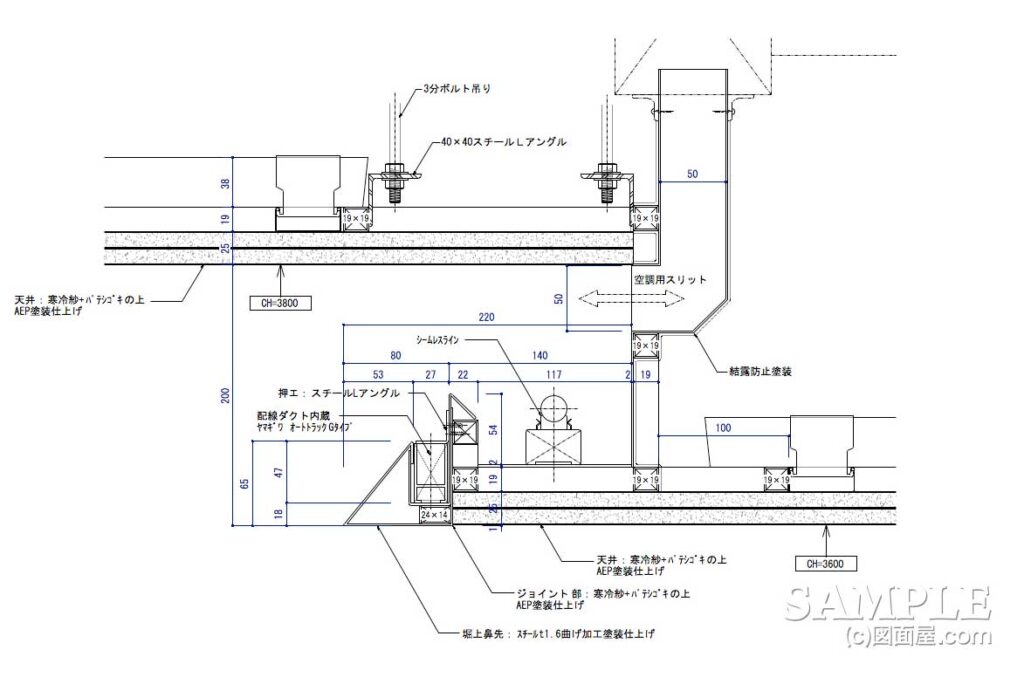

| W不明×D350×H500 図面参照 | キャノピー:t=1.6ボンデ鋼板焼き付け仕上げ(天井クロス同色) キャノピー:スチール波板+t=1.6×10スチールFBフレーム焼き付け仕上げ(ビリヤード天井クロス同色) 間接照明(FLトラフ 千鳥配列)取り付け |

| ■備考 | |

| ゲームセンター/2009 | 難易度:★★★★☆/4.0 |

作図解説

納めとしては、素材違いの1/4円に曲げたキャノピーが、床方向に垂れ下がるのをどう防ぐかが懸念材料でした。

結果、トップ画像にあるスケッチのように、普通にボルト吊りになったのですが、1本で良かったのかどうかは心配でした。

また、この状態では大きなブレが生じるため、キャノピーの左右の高さにズレが生じて、ライたンが合わなくなる恐れがあるからです。

トップ画像の展開図を見て頂くと、素材違いのキャノピーのそれぞれのワイドも均等ではなくランダムなサイズです。なので少なくとも2本吊りで、現場には伝えました。

おそらく、2本吊りでも施工時にラインを揃えるて吊り込むのに相当苦労したと思います。

そこで……….。

作図ポイント

このキャノピーのように、長いスパンでは、必ずジョイントが必要です。

今ではすぐに浮かぶ案でしたが、私も若かったんですね。

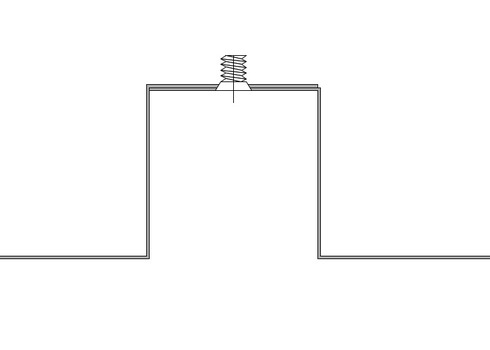

底目地を使ったジョイント方法なんて。

地下街やモールなどの天井で、堀上部分を金物にしている所を見かける事があると思うのですが、よく見てみると、必ず一定の長さで底目地(縦)を設けているのがわかります。

イメージとしては、上のビジュアルのような感じです。底目地の大きさは約10×10mm程度でしょうか。

この底目地を縦ライン状で取り付けするようにしました。

上は、素材違いの断面詳細図ですが、私の図面レベルも低かったので完全とはいいません。

しかし、使える図面と考えますので,是非参考にしてください。

↓ ↓ ↓